https://www.youtube.com/watch?v=zmvZjSSoaYk

Il pensiero

Agostino ha una personalità complessa e profonda: è filosofo, teologo, mistico, poeta, oratore, polemista, scrittore, pastore. Tutte qualità che si completano a vicenda e fanno di lui un uomo “al quale quasi nessuno o certo pochissimi di quanti son fioriti dall’inizio del genere umano fino a oggi si possono comparare” (Pio XI). Scrive l’Altaner: “Il grande vescovo univa in sé l’energia creatrice di Tertulliano e la larghezza di spirito di Origene con il senso ecclesiastico di Cipriano, l’acutezza dialettica di Aristotele coll’idealismo alato e la speculazione di Platone; il senso pratico dei latini con la duttilità spirituale dei greci. Fu il massimo filosofo dell’epoca patristica e senza dubbio il più importante e influente teologo della Chiesa in generale. La sua opera incontrò fin dai suoi tempi entusiastici ammiratori” (Patrologia, Torino 1976, 433).

In realtà egli ha creato, nell’ambito del cristianesimo, la prima grande sintesi di filosofia che resta un momento essenziale nel pensiero dell’Occidente. Partendo dall’evidenza dell’autocognizione, spazia sui temi dell’essere, della verità, dell’amore e getta molta luce d’intelligibilità sui problemi della ricerca di Dio e della natura dell’uomo, dell’eternità e del tempo, della libertà e del male, della Provvidenza e della storia, della beatitudine, della giustizia, della pace.

Con umiltà e ardimento ha illustrato i misteri cristiani, determinando il più grande progresso dommatico che la storia della teologia ricordi; e non solo intorno alla dottrina della grazia, ma anche intorno alla Trinità, alla Redenzione, alla Chiesa, ai Sacramenti, all’escatologia: si può ben dire che non ci sia argomento teologico che non abbia illuminato. Ha spiegato ampiamente la dottrina morale incentrata nell’amore e la dottrina sociale e politica; ha difeso le vie dell’ascetica cristiana e indicato le vette più alte della mistica.

Come oratore ha saputo mettere insieme la profondità e la precisione dommatica del dottore, l’altezza lirica del poeta, la vibrante commozione del mistico, la semplicità evangelica del pastore che vuol farsi tutto a tutti. Conosce i diversi stili dell’oratoria, che egli stesso descriverà verso la fine della vita nel De doctrina christiana e li usa, passando con molta naturalezza da quello semplice a quello moderato e da questo, molto spesso, a quello sublime.

È un polemista formidabile. Profondamente convinto della verità e dell’originalità della dottrina cattolica, la difende contro tutti – pagani, giudei, scismatici, eretici – con le armi della dialettica e con le risorse della fede e della ragione. Ma ebbe rispetto per gli avversari. Ne studiò le opere, ne riportò il testo che confutava, ne riconobbe i meriti, ne dissimulò e perdonò le offese. Imparò dalla sofferta esperienza dell’errore a essere buono con gli erranti.

Della retorica fu maestro consumato. Se ne servì e insegnò ad altri a servirsene (cfr. De doctrina christiana 4), subordinandola sempre, però, al contenuto. “Si deve considerare il contenuto al di sopra delle parole come l’anima al di sopra del corpo” (De catechizandis rudibus 9, 13). Quando fosse necessario, pur di farsi capire, non ebbe timore di usare neologismi o di sgrammaticare. “Preferisco essere criticato dai grammatici che non essere capito dal popolo” (In psalmos 138, 19; 36, Sermones 3, 6; Sermones 37, 14). Se nelle prime opere lo stile è ancora classicheggiante – “gonfio della consuetudine delle lettere secolari” (Retractationes, prologus 3) – nelle altre va ispirandosi sempre più alla Bibbia e agli autori ecclesiastici, contribuendo validamente, in questo modo, a creare il latino cristiano. Non ebbe un solo stile, ma tanti, si può dire, quanti ne esigevano i contenuti delle sue opere: le Confessioni, la Città di Dio, i Discorsi, le Lettere – queste ultime secondo la diversità dell’argomento – hanno uno stile chiaramente diverso nella struttura del periodo e nel vocabolario, adeguato alla fisionomia delle singole opere.

Statua di Sant’Agostino; Siviglia, Convento di San Leandro

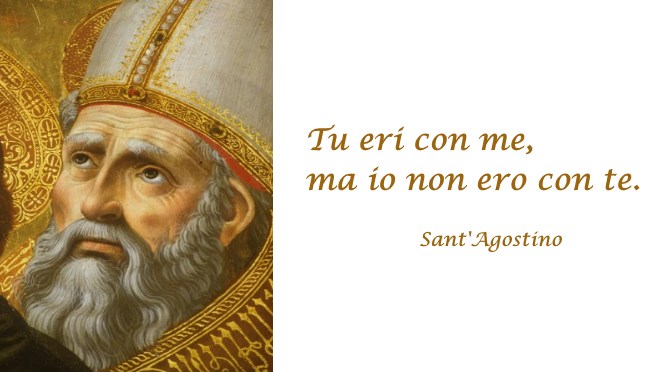

Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai.

Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai.